"O verdadeiro ponto de vista na história desta nação não é o da Costa Atlântica, e sim o do grande Oeste", afirmou, ainda no fim do século 19, a respeito dos Estados Unidos, o historiador Joseph Turner. Foi ele quem primeiro entendeu, apesar de seu entusiasmo pela conquista do Oeste, que, para analisarmos a história e a sociedade dos países do Novo Mundo, temos que olhar para aqueles lugares no interior em processo de incorporação à dinâmica econômica capitalista. É na fronteira econômica que não apenas o destino, mas a própria identidade do país se forja. Na fronteira, estão sempre em jogo diferentes projetos civilizatórios.

"É na fronteira que nasce o brasileiro", disse, nessa mesma direção, o

sociólogo José de Souza Martins, "mas é aí também que ele se devora nos impasses de uma história sem rumo".

Testemunhamos hoje mais um deslocamento da fronteira econômica na Amazônia. Desta vez, entretanto, não é a floresta equatorial que se coloca no caminho daquilo que uma parte do país enxerga como desenvolvimento. O obstáculo agora é, de modo mais direto, os desconhecidos

recifes de corais da foz do Rio Amazonas e, de maneira indireta, todo o planeta, ameaçado pelas mudanças climáticas.

A fronteira avança em direção ao oceano, com a disputa sobre a exploração de petróleo na chamada Margem Equatorial, a plataforma continental norte do Brasil, que inclui a região da foz do Rio Amazonas.

O

indeferimento em maio pelo Ibama da licença ambiental solicitada pela Petrobras para exploração de petróleo em um bloco localizado nessa região, deu início a uma imensa polêmica que já envolveu manifestações da ministra Marina Silva, do ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, do presidente Lula, e de outras lideranças políticas, em especial do Amapá, além de ambientalistas e cientistas.

O próprio presidente sugeriu que, por encontrar-se a centenas de quilômetros da floresta, a sondagem pretendida talvez não devesse gerar tanta preocupação. Por trás da disputa em torno da exploração dessa área, vislumbram-se, entretanto, dois projetos diferentes de Brasil.

Esses projetos são, no fundo, os mesmos desde sempre colocados quando falamos de Amazônia - entre a exploração predatória de seus recursos naturais, sempre aliada à geração de brutais desigualdades, e a proposta de um uso estratégico - e mais democrático e inclusivo - dessa imensa riqueza sob nossa responsabilidade.

É a mesma disputa que leva à opção pelo desmatamento e que beneficia grileiros e especuladores, com o ônus já conhecido sobre populações indígenas e ribeirinhas e sobre a biodiversidade. É a mesma batalha perdida durante o governo Dilma em torno do insano e anacrônico projeto de implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, mesmo depois de testemunharmos

Balbina e

Tucuruí, com todos os seus impactos ambientais e sociais negativos. O projeto vitorioso é o mesmo que agora se desdobra também fora da Amazônia, na invisibilidade do Matopiba, onde o

Cerrado vem sendo devastado e as terras de pequenos produtores e populações tradicionais, invadidas e griladas.

Na Margem Equatorial, entretanto, pela urgência da questão climática e pela visibilidade da Amazônia, estamos diante de um conflito talvez mais definidor do futuro do Brasil e da humanidade, e também de uma oportunidade única.

Ao abrir mão de queimar esse petróleo, aponta

Caetano Scannavino, fundador do prestigioso projeto

Saúde e Alegria, "o Brasil de Lula e Marina Silva teria cacife para cobrar das outras nações que façam o mesmo. E liderar um movimento também a partir do Sul mundial por uma governança global do clima mais justa, que equacione as devidas compensações - não só ambientais, mas também sociais".

Faz sentido falarmos em abrir uma nova frente de exploração de petróleo, numa região altamente sensível e desconhecida, quando a própria

Agência Internacional de Energia afirma que a demanda global por combustíveis fósseis deve começar a declinar a partir de 2028? Faz sentido investir nessa matriz energética quando acabamos de passar pelo mês de julho mais quente da história, segundo a

Organização Meteorológica Mundial, e quando já sentimos todos na pele os efeitos das mudanças climáticas trazidas pelo aquecimento global?

Faz sentido certamente para aqueles que sabem que, no curto prazo, se beneficiarão desse avanço da fronteira sobre o Oceano Atlântico. Não só eles se apropriarão do butim econômico e político, como não sentirão na pele e no bolso, de forma direta, os impactos negativos da iniciativa.

Não faz qualquer sentido, todavia, como projeto de país.

Na década de 1970, nos enxergamos no Brasil grande dos militares e acreditamos na conversa de "terra sem homens para homens sem terra". Na década de 1980, engolimos os impactos de Tucuruí, como preço necessário para garantir energia para o país. Nos anos 2000, o Pré-Sal foi a miragem vendida que resolveria todos os nossos problemas. Nos 2010, foi a vez de Belo Monte empobrecer para sempre a Volta Grande do Xingu. Nos últimos quatro anos, assistimos paralisados à explosão do desmatamento e ao genocídio Yanomami. Em todos esses momentos e desde sempre, forjou-se e se reafirmou um Brasil que é mero desdobramento e sofisticação do projeto colonial, um país construído segundo a lógica do garimpo - expropriação da terra na base da violência, exploração da natureza até sua exaustão e geração de brutal concentração de renda.

Estamos, talvez pela primeira vez, diante de circunstâncias políticas, sociais e ambientais, que podem nos permitir romper com essa lógica e, em larga medida, refundar o Brasil. Não é tarefa fácil e as chances de sucesso são diminutas. Como costuma dizer Marina Silva, entretanto, não nos cabe ser otimistas - nem tampouco pessimistas -, mas sim persistentes.

A população do vizinho Equador, em recente plebiscito, decidiu pela interrupção da exploração de petróleo no interior de um parque nacional na Amazônia. Os ventos parecem estar mudando. Quem sabe possamos finalmente impedir que o Brasil se devore nos impasses de sua história sem rumo, como constata José de Souza Martins. A fronteira está sempre em disputa.

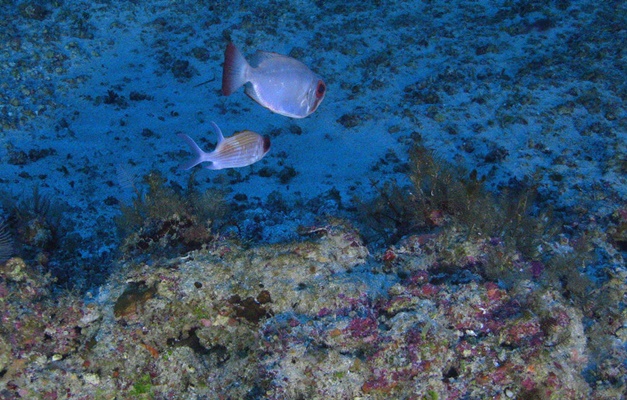

Peixes jaguareçá (Holocentrus adscensionis) e fura-vasos (Heteropriacanthus cruentatus) sobre recife de origem biológica, a 95 metros de profundidade (Foto: Greenpeace/Ronaldo Francini Filho)

Peixes jaguareçá (Holocentrus adscensionis) e fura-vasos (Heteropriacanthus cruentatus) sobre recife de origem biológica, a 95 metros de profundidade (Foto: Greenpeace/Ronaldo Francini Filho)