Muito se tem falado sobre a crise da democracia, e é importante que o sigamos fazendo. As saídas não são simples, sobretudo porque esbarram em contradições profundas inerentes à própria engenharia do sistema democrático.

Duas frustrações em relação à democracia se sobrepõem e contribuem para sua fragilização. É fundamental compreender suas origens distintas, mas também como se somam para concebermos estratégias para seu combate. Há, de um lado, uma frustração oriunda da idealização da democracia e, de outro, uma frustração mais real relacionada a suas promessas não cumpridas.

Idealizamos excessivamente a política — e também o ser humano e a própria vida em sociedade —, e isso nos leva a desvalorizar a democracia real. A política é o reino do possível, mas nossos ideais são absolutos, e isso gera uma crônica frustração. A democracia, em direção oposta à das nossas idealizações, parte do reconhecimento da imperfeição humana e institucionaliza a convivência com o erro e o dissenso para nos proteger contra os autoritarismos utópicos.

Ela é uma forma engenhosa de lidar com o fato de que o humano ideal não existe. Diferente das utopias, que buscam moldar o real ao ideal — com custos brutais —, a democracia parte da imperfeição: múltiplos interesses, múltiplas verdades, múltiplas falhas. É a política da humildade: saber que não há salvação final, apenas a convivência possível.

Mas a idealização excessiva gera impaciência com a lentidão democrática, e essa impaciência abre as portas para soluções rápidas, simples — e muitas vezes violentas.

A polarização política atual representa exatamente o retorno de velhas e novas utopias — populistas, revolucionárias, neoliberais, nacionalistas, progressistas, tecnocráticas — que recusam o meio-termo, a negociação e o dissenso legítimo. Ambos os lados da polarização exigem pureza e se ressentem do compromisso, como se significasse traição. Mas compromissos são a essência do pacto democrático. O idealista vê o adversário como inimigo, enquanto o democrata o vê como necessário.

Para além dessa desilusão — enraizada em exigirmos da democracia mais do que pode dar, há frustrações reais e legítimas: com a captura da política pelo poder econômico, com a persistência das desigualdades sociais, com a corrupção e com o distanciamento entre representantes e representados. Não são fantasias: essas distorções são muito reais e geram frustrações justificadas, mas minam a confiança nas instituições e alimentam o cinismo.

Respostas não ingênuas às duas frustrações com a democracia — a da idealização e a do déficit de resultados — não são tarefas simples. Exigem reconhecermos suas falhas reais e, sobretudo, mostrar que não há alternativa melhor. A democracia é um arranjo imperfeito, mas aberto, corrigível, plural.

Mesmo capturada e claudicante, a democracia não é apenas um disfarce do poder econômico: ela oferece instrumentos reais de resistência e transformação, embora lentos e falhos.

Se a democracia é só um teatro em que somos manipulados pelo poder econômico, por que incomoda tanto? Por que bilionários financiam desinformação? Por que golpes são tentados todos os dias? Por que há ataques às urnas e à imprensa livre? Se o poder econômico é tão absoluto, por que precisa investir tanto para influenciar eleições, convencer a opinião pública e cooptar representantes?

As instituições democráticas têm poder real. Foi por meio delas que tantos direitos foram conquistados: ampliação de direitos civis e sociais, legislação ambiental, reconhecimento de territórios indígenas, vitórias da ciência pública, como as vacinas, as universidades gratuitas, o SUS. Tudo isso não aconteceu apesar da democracia, mas precisamente por meio dela, e quase sempre em embates duros contra forças econômicas poderosas.

A democracia é de fato um campo inclinado — sim, o lado do capital é mais alto, mas não é murado nem invencível. E já houve muitas viradas de jogo.

É um equívoco grave do idealismo pensar em termos binários: ou há liberdade total e justiça plena ou tudo é dominação e farsa. Essa lógica paralisa — porque, se tudo é manipulado, nada vale a pena —, mas é sobretudo imprecisa por ignorar as zonas de ambivalência, onde pequenas e grandes transformações podem surgir.

Nesse sentido, de ambos os lados do espectro, aqueles que têm compromisso real com a democracia precisam se dissociar dos que a tratam com ambivalência. Se é óbvia hoje a existência de uma direita autoritária, que fala em defesa da democracia enquanto trama golpes, há também muita gente na esquerda que se diz democrática, mas age com intolerância ao dissenso — demonizando o adversário, operando à base de cancelamentos e nos tribunais das redes sociais, recusando compromissos e cultivando uma nostalgia revolucionária.

Essas posturas, além de obviamente hipócritas, bloqueiam alianças estratégicas, enfraquecem o campo democrático e reforçam a polarização e os extremismos dos dois lados. É preciso construir uma direita democrática, plural e consequente no Brasil, mas é necessário também que a esquerda abandone seus cacoetes autoritários e revolucionários e reafirme seu compromisso democrático.

Precisamos de um olhar mais maduro sobre a política democrática — trágico e esperançoso ao mesmo tempo. O humano é imperfeito e a democracia é, portanto, falha. É o próprio reconhecimento dessa imperfeição, entretanto, que nos convoca a uma política da escuta e da humildade.

Soma-se também, nesse conflito entre a democracia ideal e seu suposto déficit de resultados, a tensão entre o desejo de transformação total e a experiência concreta da limitação humana, tanto no tempo — a vida individual é curta diante das mudanças históricas —, quanto no espaço — o mundo globalizado escapa à nossa possibilidade de ação individual. Isso acrescenta ao impasse político, outro, de natureza existencial, que reforça o desencanto, o narcisismo ferido e a recusa da política real.

O idealismo político se ancora num desejo narcísico de vermos, em vida, a realização do mundo sonhado, e isso nos faz confundir urgência ética com pressa histórica, desqualifica mudanças graduais ou parciais como cosméticas e despreza ações modestas, como se só as grandes rupturas valessem.

Mas a história é, quase sempre, invisível enquanto acontece. E a política real não oferece redenção, somente construção paciente e reversível.

Num mundo globalizado, parece lógico pensar que apenas ações globais têm impacto verdadeiro. Mas isso gera impotência prática — “não adianta nada fazer aqui, o problema é planetário” —, desligamento afetivo — amamos um lugar, um rio, uma cidad, mas ninguém ama o planeta de forma concreta — e o crescimento de fantasias salvacionistas, messiânicas, tecnocráticas ou autoritárias – “só um governo global resolverá”.

É na ação local, entretanto, que temos mais agência direta e onde podemos gerar efeitos concretos, verificáveis e replicáveis. Mais ainda, essa ação, mesmo começando de forma pontual, pode ser politicamente contagiosa, gerando redes e influências ascendentes.

A política real começa onde estamos, e não onde sonhamos estar. Ela não precisa salvar o mundo. Precisa cuidar do que está diante de nós — de forma justa, digna e sensata.

Talvez nunca vejamos, em vida, o mundo que idealizamos. Mas isso não deveria nos paralisar — deveria nos libertar. A política real não é o lugar da redenção, e sim da responsabilidade. E isso começa onde estamos: numa escola pública, num córrego poluído, num orçamento de bairro. As grandes transformações não nascem prontas — brotam de pequenas fidelidades ao possível. Reencantar a política é aceitar que ela nos escapa, que seus frutos amadurecem depois de nós, mas que, ainda assim, vale plantar.

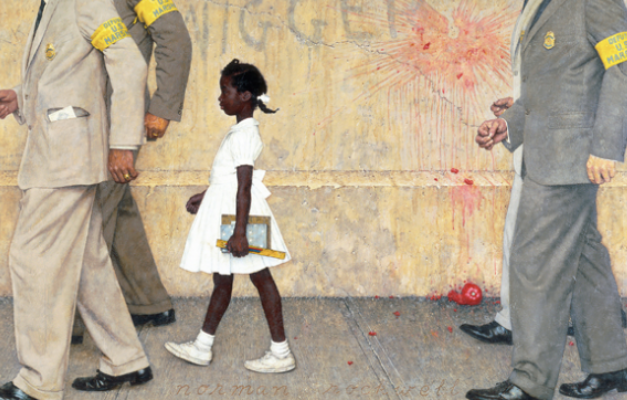

“The problem we all live with”, pintura de Norman Rockwell em 1963 (Fonte: Wikimedia)

“The problem we all live with”, pintura de Norman Rockwell em 1963 (Fonte: Wikimedia)